男子專科(1979年2月号)より

防衛的おしゃれ

そんなわけで似合わないものは着ないということになると範囲はいちじるしく狭いものになる。今、私は原則的には二種類の服装しかしていない。

ひとつは背広で、18年間行きつけの洋服屋でつくるもの。テレビにレギュラーで出演するようになってからは年に5、6着つくるだろうか。時々、人からいただいたりしてほかの洋服屋でつくることもあるが、どうも着心地が悪く二、三度着るともうしまいこんでしまって二度と着ない。

もうひとつは、ある女性服のデザイナーがつくってくれる服。この人は今でもそうだがもともとは家内の洋服デザイナーだった。女性なのだが、何度か家内につきあわされてその店に行っているうちに不思議と私とセンスが合うことに気がついた。

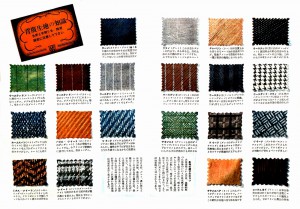

生地の選択もデザインもおそろしく大胆で前衛的なのである。もとは画を絵いていたのだという。私がいいなと思う選択を彼女がすると家内は大抵尻ごみし、より平凡な材料やかたちをえらんでしまう。時々、彼女と私が意見を押しつけて強引につくってしまうと、家内は2、3年それを洋服箪笥にしまいこんでしまう。2、3年たってから着ると、街を歩いてまあまあ目立たないという、それくらい時代から進んだデザインをする人なのである。

ある時私がひとつの生地をひどくほめたら、彼女はふと、

「これで、先生のシャツつくったげましょうか」

と言った。

赤に黒のペルシャ模様の絹だったが、中国風に衿を立てたシャツ・ブラウスはすばらしかった。ヨーロッパへ行くと皆がどこの製品かと聞いた。

以来、シャツにとどまらず、ジャケット、マントとエスカレートし、映画祭などへ行くたびに彼女に用意してもらう習慣がついた。

今年のカンヌ映画祭で監督賞をもらった受賞式に着たのも、彼女がつくった花模様のシフォンベルベットのジャケットである。しかし、それができたのは8年前である。いかに彼女が進んでいるかがわかる。

彼女のつくってくれたものを着ている時だけ、私は防衛的でなく、攻撃的な気持ちになっているかもしれない。しかし言うではないか、攻撃は最良の防御なり、と。

ただ彼女に服をつくってもらうことでたったひとつの悩みは仮縫いの時間が長いことだ。二日酔いの日などはぶっ倒れそうになる。女たちはよくもあの長い仮縫いの時間に耐えていると思う。美しくなりたい一心か。それにしては美しい女は少ないが。---あれはきっと哲学がないせいだろう。

映画という仕事のゆえ、外国へ何度もでかけたことで服装について学んだことも多いが、もう紙数が尽きた。今日は「制服」だけは着たくなかったという心情だけを語るにとどめたい。

・・・了